春菊の播種や各畝の準備などを実施。

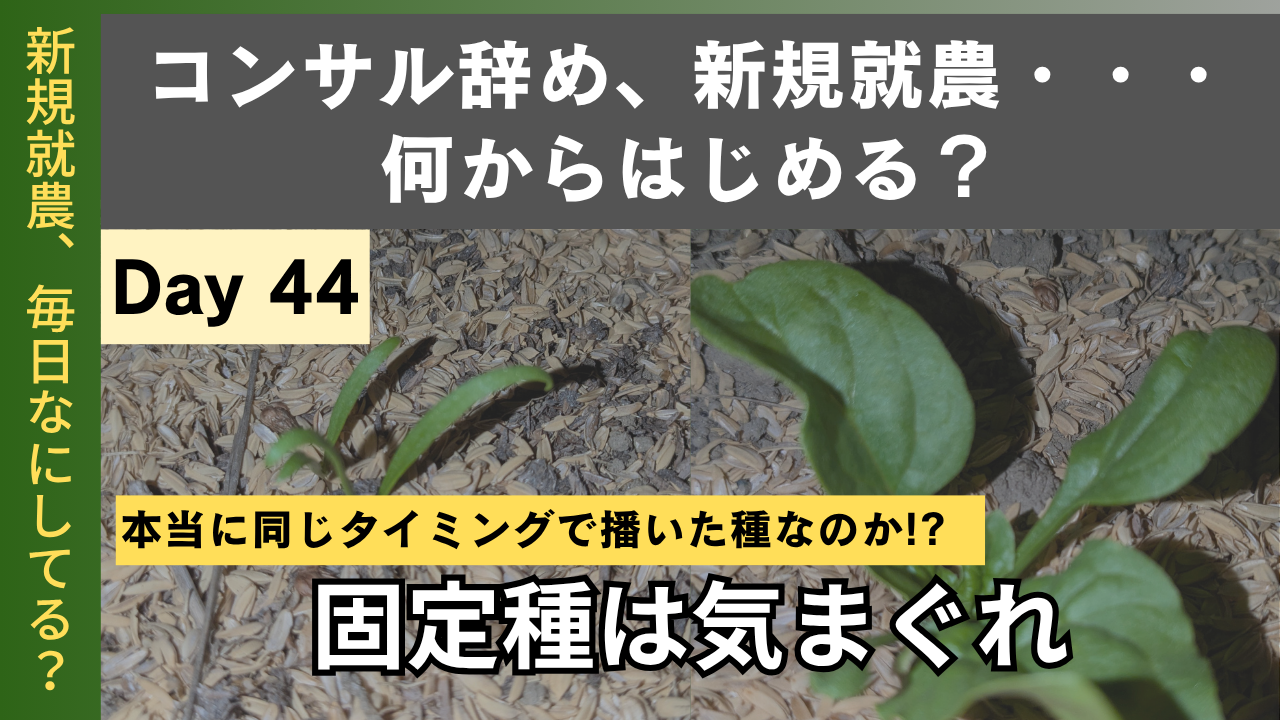

本日のトピックは固定種を扱う難しさの実感について。

作業記録

07:30-08:00 光順応(玉キャベツ・播種2日前の苗)

- 25℃管理の室内から、朝の直射が入る場所へ移動

- 日中は最高気温がやや高い見込みのため、直射は避けてLED下で管理(朝夕のみ自然光)

08:00-11:30 春菊(Phase 3)播種・防虫ネット設置

- フェーズ1・2は不発につき全面やり直し→フェーズ3として再播種

- 3条まき、播種後に極薄い覆土(1–2mm)で鎮圧

- 条間に籾殻を薄く敷いて蒸散抑制

- 0.6mm目合いの防虫ネットを設置

13:00-14:00 執筆ミーティング

- 農業メディア原稿の振り返りと次回企画の打ち合わせ

14:00-14:30 スケジュール管理

- 遅延タスクの再配置/Googleカレンダー更新

15:00-16:00 追肥・BT散布

- 対象:ビーツ/水菜(Phase 2)

- 指示量でBT剤を希釈+展着剤を添加し散布

16:00-18:00 元肥・マルチ修復

- 元肥の追加投入と表層ならし

- 強風でめくれた透明マルチ(太陽熱消毒用)を補修

本日のTopic

固定種の発芽は想像以上に揃いにくかった

- 新規就農者の中には、商品の差別化などの目的で固定種の栽培に興味を持つ方も多いかもしれない

- 私も執筆活動の取材先が固定種中心の農家であったことで関心があり、固定種の種子を調達して栽培してみている

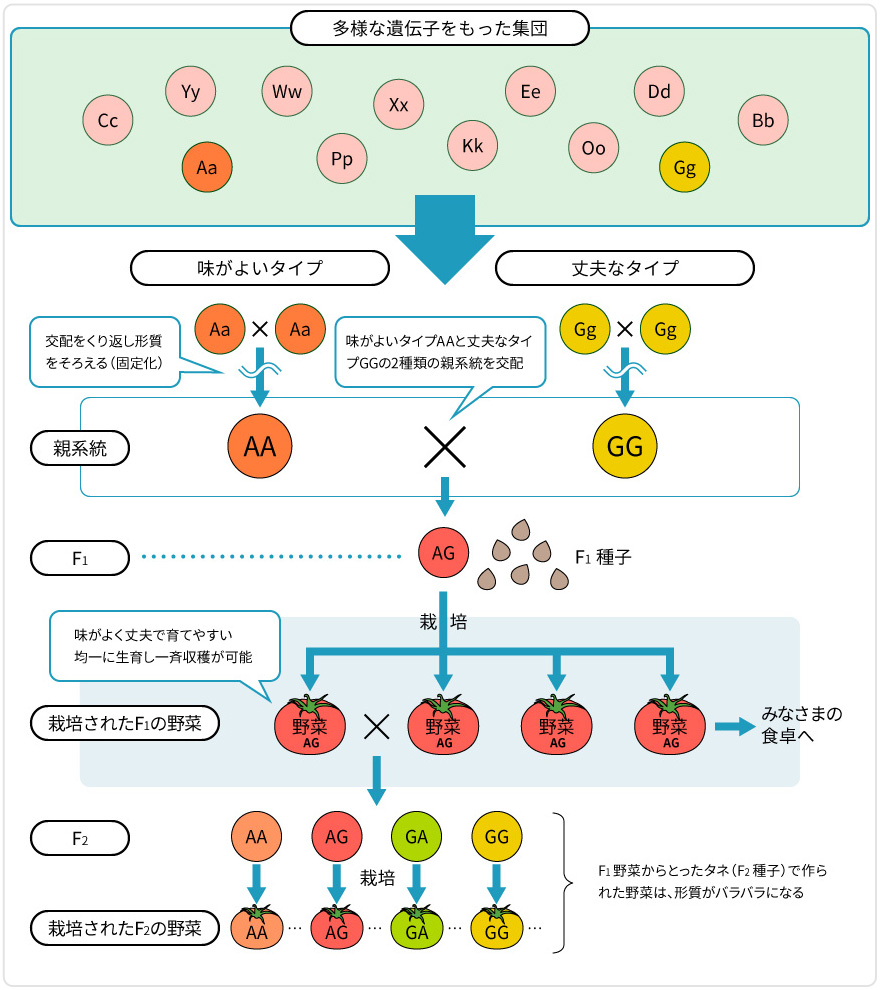

- 前提として固定種とは、、、「自然淘汰(とうた)や、人間の選抜によってある一定の特性が固定している品種」。ただし個体差が残り、発芽・生育は不揃いになりやすいという特徴も

- 対してF1種とは、、、性質の異なる親を交配して生まれる雑種第一代のこと。

F1世代に限り形質が揃い、コントロールしやすいという特徴がある。

(以下のサカタのタネの図解がわかりやすい)

https://corporate.sakataseed.co.jp/about-us/seed-business/variety.html

- 圃場で「アーリージャイアントリーフ」という固定種のホウレンソウを育ててみたところ、

以下のように播種から同日数経過してものでも成長段階が大きくことなるものが多々見られる

- 栽培管理上はいくつかデメリットがあり、代表的な例は以下の通り

✓先に伸びた株の陰で後発株が遅れやすい

✓発芽失敗か遅れかの判別が難しい

✓間引きや追肥などのタイミングがばらけて煩雑 - ビギナーが扱うと作業工数を圧迫する要素が結構あるなという印象

コメント