D2Cで野菜セットの販売をしてみたいんだけど、販売価格っていくらに設定したらいいだろう?送料もかかるから結構高くなっちゃって迷う。。。

こんな人のための記事です。

ターゲット顧客によっても変わるので、一概には言えないテーマです。

この記事では基本的な考え方や私の実体験からの気づきをお伝えします。

中には相場の数倍の価格で購入くださるお客様もいらっしゃいますよ!

相場の数倍!?

商品の値段なんてみない大金持ちなんじゃないの?

「スーパーでキャベツが500円で「こんなの買えない」って思って代わりにもやしを買った」とお話されていたので、値段に無頓着な方ではないですよ!

なるほど。。どうしてその方が相場の数倍の価格で買ってくれるのかが気になってきたよ😲

ポイントは「価値」には様々な種類があるという点。お役に立てれば嬉しいです!

そもそも人は1カ月にどれくらい野菜を購入するのか?

D2Cで野菜セットを販売する際、消費者が月間でどれほどの野菜を購入しているのかを把握することは重要です。市場の規模やターゲット層の購買行動を知ることで、適切な価格設定や販売戦略を立てるための指針となります。

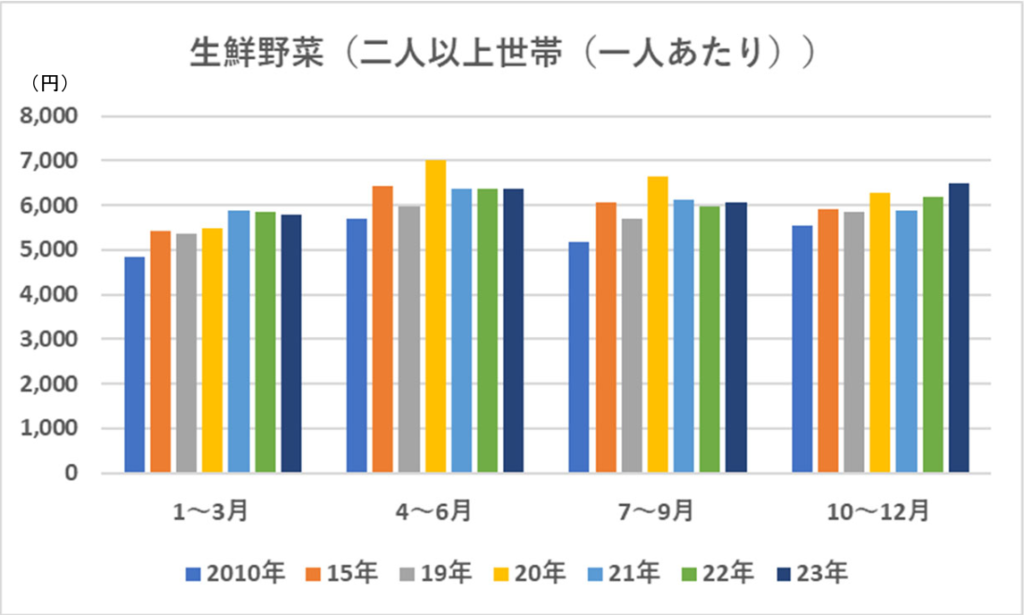

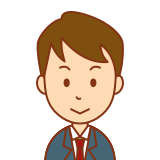

1人あたりの月間野菜購入額は約2,000円

総務省の家計調査によると、2023年の二人以上世帯の1人あたりの生鮮野菜消費金額は年間約25,000円であり、月間に換算すると約2,100円となります。これは、一般的な家庭がスーパーで購入する野菜の費用を示しており、D2Cで販売する野菜セットと比較する際のベースラインとなります。

(出所:野菜需給協議会「家計調査からみる野菜等の消費動向」)

一般的なD2Cの野菜セットは、1週間分で安くとも2,000円程度するため、スーパーでの生鮮野菜の購入費用と単純に置き換えられるものではありません。つまり、D2C野菜セットが継続的に購入されるためには、消費者にとっての付加価値をしっかりと提供する必要があります。例えば、スーパーでは手に入らない希少な品種の野菜や、有機JAS認証の取得、レシピ付きの提案などが考えられます。

このように、D2C野菜セットを販売するには、価格だけでなく、「なぜこのセットを買うのか?」という動機を消費者に提供することが極めて重要となるのです。

収入が高い世帯でも平均的な生鮮野菜消費金額は増加しない

お金持ちだったら多少高くても買ってくれるかも??

統計的には必ずしもそうではないようです

D2C野菜セットの販売戦略を考える際に、「収入が高い層をターゲットにすればよい」と考えるのは必ずしも正解ではありません。消費者の購買行動と収入の関係を理解し、適切なターゲットを選定することが求められます。

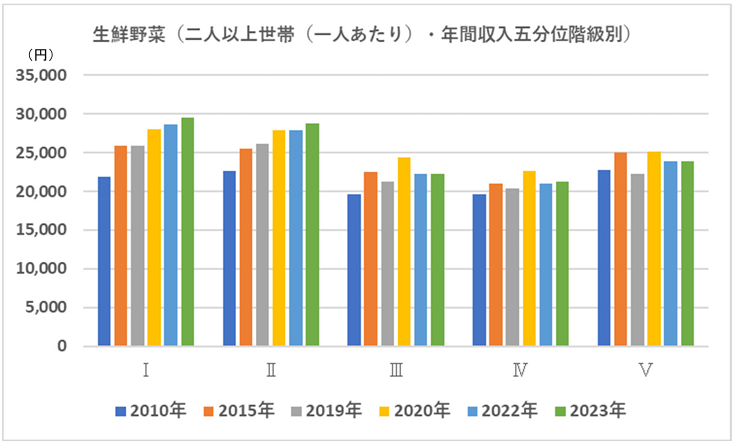

総務省の家計調査によると、年間収入五分位階級別に見た二人以上世帯の生鮮野菜消費金額と収入は明確には連動していません。つまり、収入が増えたからといって、必ずしも家庭内での生鮮野菜の購入額が増えるわけではないのです。

(出所:野菜需給協議会「家計調査からみる野菜等の消費動向」)

特に高収入世帯では、外食が増える傾向があります。これは、忙しいライフスタイルや金銭的余裕により、家庭内で調理をする機会が抑制される可能性を示唆しています(購入する野菜の単価は上がるが家庭内調理の機械は減り、結果生鮮野菜の購入額は増えない)。D2C野菜セットを購入する顧客層として、高収入層を単純にターゲットとすることが有効とは限りません。

(出所:野菜需給協議会「家計調査からみる野菜等の消費動向」)

そのため、高価格帯のD2C野菜セットを販売する際は、「収入の高さ」だけではなく、「食に対する価値観」や「ライフスタイルの嗜好」を考慮したマーケティングが不可欠です。例えば、健康志向が高い、食の安全にこだわる、珍しい食材を楽しむことに価値を見出すなどの消費者特性を把握し、それに合った訴求を行うことが成功のカギと考えられます。

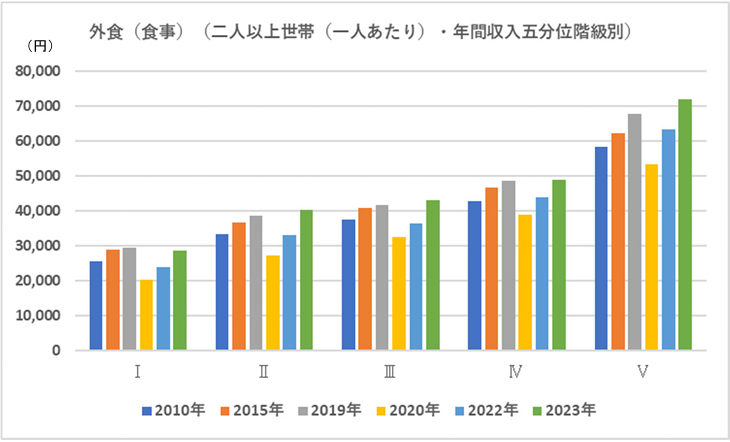

年齢は上がれば上がるほど生鮮野菜を購入している

D2C野菜セットを販売するにあたって、消費者の年齢層がどのように影響するのかも重要なポイントです。特に、高齢層の野菜消費動向とD2C販売の親和性について検討する必要があります。

総務省の家計調査によると、二人以上世帯の生鮮野菜消費金額は年齢と明確に連動していることが分かっています。年齢が上がるほど家庭内での野菜消費が増え、特に高齢層では外食頻度が低下し、家庭での食事が増える傾向にあります。

(出所:野菜需給協議会「家計調査からみる野菜等の消費動向」)

ただし、この層はデジタル購買への親和性が低く、D2C販売チャネルへの適応度が低いことが課題となります。従って、販売方法には工夫が必要です。例えば、対面販売を併用する、電話注文を受け付ける、定期訪問の形でセットを届けるといったアプローチが有効かもしれません。

年齢が高い層をターゲットとする場合は、単なるオンラインマーケティングだけではなく、彼らの購買行動やライフスタイルに寄り添った販売手法を採用することが重要です。

D2C野菜セット販売は相応の工夫がないと成り立ちづらいビジネスモデル

D2C野菜セットの販売は、一般的な家庭の野菜購入とは異なり、特有の課題を抱えるビジネスモデルです。特に価格や物流コストの面で、消費者がスーパーの代替手段としてD2Cを選ぶには、十分な付加価値を提供する必要があります。

D2Cの野菜セット購入は、通常の家庭の生鮮野菜購入と比べてかなり高額な消費行動です。その最大の理由は送料にあります。D2C販売では小ロット用の配送料が加わることで、大ロットのスーパー向けの輸送と比較してコストが大きく跳ね上がります。結果として、D2C野菜セットは単なる野菜の供給手段としてはまず成立しません。

D2C野菜セット販売は、一般的な生鮮野菜の購入と比較してハードルが高いため、単なる価格競争ではなく、「なぜ消費者がD2C野菜セットを買うのか?」を明確にし、適切な戦略を構築することが必要です。

D2C野菜セット販売の先行事業者の価格と付加価値は?

D2C野菜セットの価格を設定する際、既存の先行事業者の価格帯を知ることは非常に重要です。特に、少人数世帯向けの野菜セットがどのような価格設定になっているのかを確認することで、自社の商品と市場との適合性を判断することができます。

先行事業者の野菜セットは少人数世帯用だと2,000~3,500円(送料別)の価格帯

現在、多くのD2C野菜セット販売事業者が提供している少人数世帯向けのセットを例にとると、約1週間分の食材として2,000円~3,500円(送料別)程度に設定されています。1カ月あたりのコストは8,000円~14,000円+送料ということになります。この価格帯は、スーパーで野菜を購入する場合と比べると高めですが、D2Cモデルならではの利便性や品質を考慮した設定となっています。

それでは、これらの野菜セットが提供している付加価値にはどのようなものがあるのでしょうか?

D2C(Direct to Consumer)モデルで野菜宅配サービスを展開する際、他社との差別化を図るためには、価格だけでなく提供する付加価値が重要です。以下に、具体的な付加価値のパターンと、それを実践している事業者の例を挙げて解説します。

付加価値のパターン①:セット1つで食卓を全てカバーできる(肉・きのこ・果物)

野菜だけでなく、肉や魚、果物、加工品など多彩な食材をセットに含めることで、消費者は一度の購入で食卓に必要な食材をまとめて揃えることができます。例えば、「大地を守る会」では、有機野菜や無添加食品など、食の安全性を大切にした多様な商品を取り扱っています。定期宅配サービスでは、野菜だけでなく、肉や魚、乳製品、加工品なども選択可能で、食卓全体をサポートするセットを提供しています。

この付加価値は強いですね。野菜が自宅に届いても、

結局肉や卵が届かなければ買い出しの手間はなくならない。。

付加価値のパターン②:有機JAS認証取得の野菜である

有機JAS認証を取得した野菜を提供することで、安全性や品質にこだわる消費者の信頼を得ることができます。例えば、「ビオ・マルシェ」は、有機JAS認証を取得した有機野菜や有機加工食品を専門に取り扱う宅配サービスを展開しています。同社は、全国の契約農家と提携し、厳しい基準をクリアした有機農産物を定期的に届けることで、安心・安全な食卓をサポートしています。

付加価値のパターン③:セットのカスタマイズ性が高い

消費者の好みやニーズに合わせて、セット内容を柔軟にカスタマイズできるサービスは高い満足度を得られます。例えば、「らでぃっしゅぼーや」の「セレクトサービス」では、提案された商品をもとに、ライフスタイルや好みに合わせて商品の入れ替えや数量の変更など、自由にアレンジが可能です。これにより、消費者は自分の好みに合わせてセット内容を調整でき、無駄なく食材を活用できます。

卵あり/なし、果物あり/なし、キャベツ1玉/半玉/1/4などの

高いカスタマイズ性があると便利ですね

付加価値のパターン④:専用の配送網があり、送料が安い

専用の配送網を持つことで、送料を抑えたり、配送時間の柔軟性を高めることができます。例えば、「らでぃっしゅぼーや」では、専用車による配送を行っており、地域によっては送料が無料または低価格に設定されています。具体的には、専用車配送エリアでは、購入金額に応じて0円から700円の送料が設定されており、一定金額以上の購入で送料無料となる特典もあります。

新規就農者が自社配送を持つことは困難ですが、Shopifyなどを活用することで通常より安いタリフを使うことは可能。工夫の余地はあります。

ほとんどの事業者がパターン①~④の複数の付加価値をつけている

「野菜セット」で検索して上位にくるサービスは、これら①~④の付加価値の複数を兼ね備えていることがほとんどです。中には久松農園のようにほとんど野菜セット1本勝負のストロングスタイルで成功している事業者もありますが、例外と言ってよいと思われます。

駆け出しのセミプロが半年間野菜セットを売ってみた気づき

D2C野菜セットの販売に挑戦してみると、先行事業者が提供している付加価値の重要性を改めて実感します。しかし、駆け出しのセミプロがこれらの付加価値をすぐに提供できるわけではありません。

私にはまだ付加価値のパターン①~④を提供するCapabilityがない

D2C野菜セットの販売を半年間行ってみて、先行事業者のような付加価値を提供する難しさを痛感しました。特に、食卓をトータルでカバーする多品目のセット、有機JAS認証の取得、カスタマイズ性の提供、専用の配送網の構築などは、事業を始めたばかりの段階では実現が難しいと感じました。

まず、肉や果物を自前で生産することは容易ではありません。生産するには土地や設備、人材が必要であり、一朝一夕で実現できるものではありません。さらに、有機JAS認証を取得するには最低3年の転換期間が必要で、すぐに認証を得ることはできません。現在の段階では、有機栽培の実践はできていても、それを公的に証明する手段がないのが実情です。

また、カスタマイズ性の向上も課題の一つです。顧客の要望に応じた個別のセット組みを提供するためには、在庫管理やオペレーションの強化が不可欠ですが、会社員をしながらの運営では対応できる余力が限られています。さらに、配送に関しても、専用の配送網を確保するには相応のコストと規模が必要であり、現状では通常の宅配業者の料金体系を適用せざるを得ません。

このように、D2C野菜セット販売を継続していくためには、現在のリソースと市場のニーズを照らし合わせながら、少しずつ事業を進化させていく必要があると実感しました。まずは実現可能な範囲でサービスを提供し、将来的により高い付加価値を備えたセットを販売できるよう、戦略的に事業を成長させていくことが必要そうです。

半年間の試験販売のコンセプトを「野菜で暮らしをちょっと楽しく」に設定

D2C野菜セットの販売を試験的に行う中で、提供する価値を明確にし、消費者に伝えることが重要だと感じました。そこで、単なる野菜の供給ではなく、日常の食卓に「ちょっと楽しい変化」をもたらすことをコンセプトとして設定しました。

このコンセプトには、スーパーで買う野菜でもなく、高級レストランで味わう特別な料理でもない、「日常をちょっと底上げする」価値を込めています。例えば、冷蔵庫を開けたときに色とりどりの野菜が揃っていることで、食事の準備が楽しくなるような体験を提供したいと考えました。献立を考える負担を軽減しつつ、マンネリ化しがちな食事を新鮮な驚きとともに楽しんでもらうことを目指しました。

先行事業者にはいきなり敵わない。スーパーを競合に設定し差異をアピール

D2C野菜セットを販売するにあたり、いきなり先行事業者と競争するのは難しいと実感しました。そこで、競合をスーパーに設定し、自分のサービスの強みを打ち出す戦略を取りました。

まず、鮮度の違いです。スーパーに並ぶ野菜は収穫から数日が経過していることが一般的ですが、D2Cなら夕方に収穫したものを翌朝には消費者の手元に届けることが可能です。この圧倒的な鮮度の違いは、大きな差別化ポイントとなります。

次に、希少性です。スーパーでは、包装や輸送、陳列の都合上、特定の品種しか扱われないことが多いですが、D2Cであれば市場には出回らない美味しい品種を届けることができます。例えば、昔ながらの固定種の野菜や、通常は流通に乗りにくい珍しい野菜を提供することで、スーパーでは味わえない特別感を演出できます。

さらに、ストレス軽減の要素も重要です。消費者は日々の献立を考えるのに時間を割くことが多いですが、D2Cの野菜セットは「何が届くかわからないワクワク感」とともに、「届いた野菜を中心に自然と献立が決まる」というメリットを提供できます。意外性や新しい食材との出会いを通じて、食の楽しさを再発見してもらうことができます。

試作品のパンフレットやオンラインショップ、興味をもってくれた方とのインスタDMなどを使ってスーパーとの差異を伝えていく、という方法をとりました。

相場の2~3倍の価値を見出してくれる人が現れた

D2C野菜セットの試験販売を続ける中で、市場相場の2〜3倍の価格でも価値を感じてくれる顧客が現れることが分かりました。その代表的な例が、40代女性のAさんです。

Aさんはフルタイムで共働きをしながら3人の子供を育てており、日々の食事の準備に時間をかけられない状況にあります。そんなAさんに当農園の野菜セット(80サイズ)の妥当な価格を尋ねたところ、6,000〜8,000円という評価をいただきました。

Aさんは「スーパーでキャベツが500円だと高すぎて買えず、代わりにもやしを選ぶ」とお話されていたこともあり、決して価格に無頓着な方ではありません。野菜に対して合理的な価値判断をしていることが分かります。

Aさんが6,000〜8,000円の価値を見出した理由は、「野菜そのものの価値」に加えて、「希少性(スーパーでは手に入らない品目が含まれる)」「時間の節約(献立が半自動的に決まり、悩まない)」「ストレス軽減」といった要素を考慮した結果でした。

「誰に届けるか」「価値をどう伝えるか」で価格の妥当性は変わる

D2C野菜セットの販売において、単に高品質な野菜を提供するだけでは価格の正当性を確立することはできません。どのような顧客層に向けて、どのような価値を伝えるのかによって、同じ野菜セットでも受け取られ方は大きく異なります。

実際に試験販売を行った結果、価格に対する考え方は消費者によって大きく異なりました。単純に「野菜を購入する」という行為ではなく、「料理の手間が省ける」「スーパーでは手に入らない品種が楽しめる」「献立を考えるストレスが減る」などの要素を重視する層にとっては、D2C野菜セットの価格は妥当、あるいは割安に感じられることが分かりました。

特に、共働き世帯や子育て中の家庭など、日々の食事の準備に時間を割けない人々にとっては、単なる野菜以上の価値を提供することが重要です。顧客のライフスタイルや価値観を考慮し、それに響くようなストーリーを伝えることで、価格の正当性を高めることができるのです。

おわりに:届けたい相手、感じてもらいたい価値を明確にした上で見合った価格を設定しよう

D2C野菜セットの価格設定において、重要なのは単なる「市場相場」にとらわれないことです。市場には2,000円~3,500円の価格帯の野菜セットが多く存在しますが、それが唯一の正解ではありません。

試験販売を通じて見えてきたのは、価格を決める上で「どのような価値を提供し、それを誰に届けるのか」が非常に重要であるということです。単なる野菜の価格ではなく、「忙しい生活の中で健康的な食事を手軽にとれる」「料理のストレスを軽減できる」「珍しい野菜が楽しめる」など、ライフスタイルに関わる付加価値を適切に伝えることで、先行事業者のような整った事業インフラがない状況でも価格に対する納得感を得られるチャンスがあります。

D2C野菜セットの販売を続ける中で、ターゲットとする顧客のニーズをさらに深掘りし、それに合った価格戦略を模索していくことが、長期的な成功につながるでしょう。

コメント